Après avoir lu et aimé les trois derniers livres d’Emily St John Mandel, j’ai eu envie de découvrir son premier roman.

Eli, étudiant passionné par les langues rares, vit à New York avec Lilia depuis quelques mois lorsqu’elle le quitte sans prévenir. La jeune femme, née au Canada, a eu une jeunesse très particulière puisqu’elle a été enlevée enfant par son père américain. Tous deux ont été en cavale pendant des années, changeant régulièrement de ville, de motel et de nom.

Un homme n’a cessé d’être sur leurs traces : Christopher, un détective privé engagé par la mère de Lilia, qui les a recherchés pendant des années, jusqu’à en négliger sa femme et surtout sa fille Michaela.

« Dernière nuit à Montréal » est le roman de la fuite et de l’obsession. Lilia, qui a longtemps vécu sur la route, n’arrive pas à se poser. Et autour d’elle gravitent des gens qui ne peuvent se résoudre à passer à autre chose, qui consacrent leur temps, leur énergie… leur vie, à tenter de mettre la main sur cette jeune femme qui leur échappe, au sens propre comme au sens figuré.

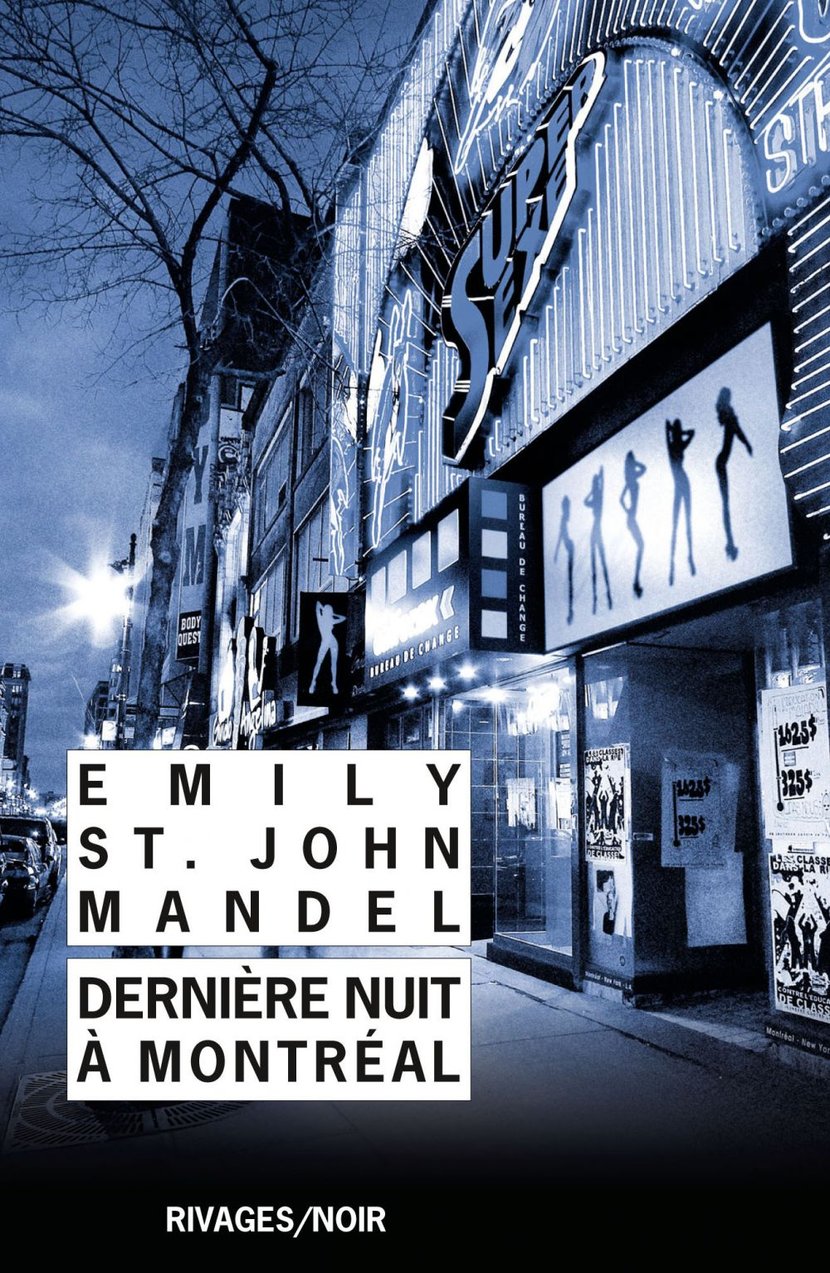

Il y a quelque chose de profondément triste, une sorte de froid humide, dans ce roman. Je l’ai lu il y a quelques semaines et j’ai trouvé au récit un goût d’inachevé, surtout en ayant lu auparavant des œuvres plus matures et abouties de l’autrice, et je n’ai pas vraiment été convaincue par sa description de ce Montreal crépusculaire et dogmatique … même s’il y a quelque chose d’hypnotique, et de mystérieux dans ce livre. Curieusement, avec le recul, j’ai pourtant l’impression que le souvenir que j’en ai, de cette mélancolie, de cette solitude, est plus positif que ma lecture.

Et effectivement, ce n’est pas mon livre préféré de l’autrice canadienne mais il faut garder en tête que c’est un premier roman, publié il y a 15 ans, qui porte en lui les prémisses de ce qui fait la force d’Emily St John Mandel- une certaine nostalgie, une atmosphère poétique et brumeuse, une intrigue déstructurée qui implique plusieurs époques et personnages.

A découvrir.

Disponible en poche chez Rivages, traduit par Gérard de Cherge, 352 pages.